水球ってどんなスポーツ?──“水球のまち柏崎”

新潟県柏崎市には、60年以上途切れることなく水球の灯がともり続けています。

国体会場選出から始まった物語、全国制覇の軌跡、ジュニア育成、国内主要大会開催、国際交流──。

水球が「地域文化」として根付き、街の誇りとして生きている希有な地域、それが柏崎です。

本記事では、

①水球とはどんなスポーツか

②柏崎がなぜ“水球のまち”と呼ばれるのか

を、歴史をたどりながらわかりやすく紹介します。

⸻

水球は、“人類唯一の水上で行うゴール型ボールゲーム”です。

水中での動き、ボール扱い、主体的な判断と決断、協調性あらゆる能力を駆使してゴールを奪い合う奥深いスポーツです。

水球は、欧州大陸で豊かな文化として親しまれています。ハンガリー、スペイン、セルビア、モンテネグロ、ギリシャ、ドイツなどでは通年型のリーグ戦が行われ、オリンピックや世界選手権といった国別対抗戦ではなく、国内での地域対抗戦が文化として行われており、水球が地域の豊かな暮らし(日常)の要素として根付いています。

日本でも“特別な場所”があります。

それが 人口約7万5千人の新潟県・柏崎市。

60年以上にわたり水球が地域文化として根付き、全国に名を響かせてきた“水球文化の発祥地”です。

本記事では、水球の魅力とともに、柏崎市がなぜ「水球のまち」と呼ばれるのか、その歴史と息づく文化をコンパクトに紹介します。

⸻

柏崎市の水球の歴史は、1961(昭和36)年に始まります。翌1964年に開催予定だった「新潟国体」の水球競技会場に柏崎市が選定されたことがきっかけでした。

これを契機に市内では水球への注目が高まり、1962年に柏崎高校水泳部に水球チームが誕生。

翌年にはインターハイ初出場を果たし、水球のまちとしての第一歩を踏み出します。

⸻

1960年代半ば、柏崎高校は全国の強豪として名を連ねます。

•1964年:選抜高校大会優勝、前橋インターハイ優勝

•1965年:大分インターハイ優勝で全国2連覇

•1966年:青森インターハイ準優勝

•国体でも新潟県代表(柏崎高)が上位常連に

⸻

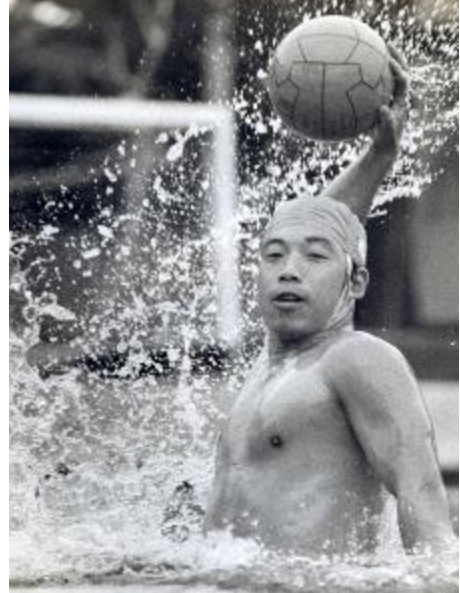

柏崎の水球を語るうえで欠かせない人物が、

矢島秀三(やじま しゅうぞう)選手です。

•1963〜65年の県立柏崎高校黄金期の中心選手

•1968年メキシコ五輪代表

•ドイツでの水球留学

•指導者としても長年、日本の水球文化を支えた存在

柏崎の若者が世界へ羽ばたく象徴的なストーリーとして、今も語り継がれています。

(引用元:柏崎市公式サイト)

また、東京オリンピック1964では、第1回目の東京オリンピック水球候補選手団の強化合宿が柏崎市で実施。その後も東京オリンピック水球候補選手団の強化合宿が繰り返し柏崎で実施され、水球日本代表チームの最終強化合宿も行われました。柏崎市と水球界のつながりがいっそう深まりました。

⸻

1989年には小学生対象の柏崎ジュニア・水球クラブが誕生。

1999年には柏崎アクアクラブが発足し、世代別育成が強化されました。

ジュニア勢は全国大会で頭角を現し、2007年のJOC夏季大会A区分(12歳以下)で柏崎アクアクラブが初優勝。

高校以来、実に40年以上ぶりとなる“柏崎の日本一”でした。

⸻

2009年「第64回国民体育大会(トキめき新潟国体)」の水球競技が柏崎市で開催。

新潟県(柏崎市内高校選抜) の結果は4位。

トキめき新潟国体によって、柏崎の水球界に大きな転機が訪れます。

2010年、社会人を中心とした「ウォーターポロクラブ柏崎」が設立しました。

•初出場の日本選手権で3位(2010年)

•創設3年目で日本選手権初優勝(2012年)

•2015年:柏崎アクアクラブと統合し、小学生〜社会人の一貫クラブに

•国内クラブとして初めて外国人選手を招へい(2014年)

日本トップクラスの選手が集う“日本水球界の顔”ともいえるクラブとなりました。

⸻

柏崎の水球は、矢島秀三選手のはじめオリンピアンの輩出や、競技大会の優劣を競い合う活動ではありません。

・モンテネグロ代表、セルビア代表の事前キャンプを受け入れ

・日本代表強化合宿の支援

・国際試合の招致、開催

・女子審判・津崎明日美さんが東京2020オリンピック審判に選出(史上初)

柏崎市は「水球で世界とつながるまち」という新しい価値を育てています。

⸻

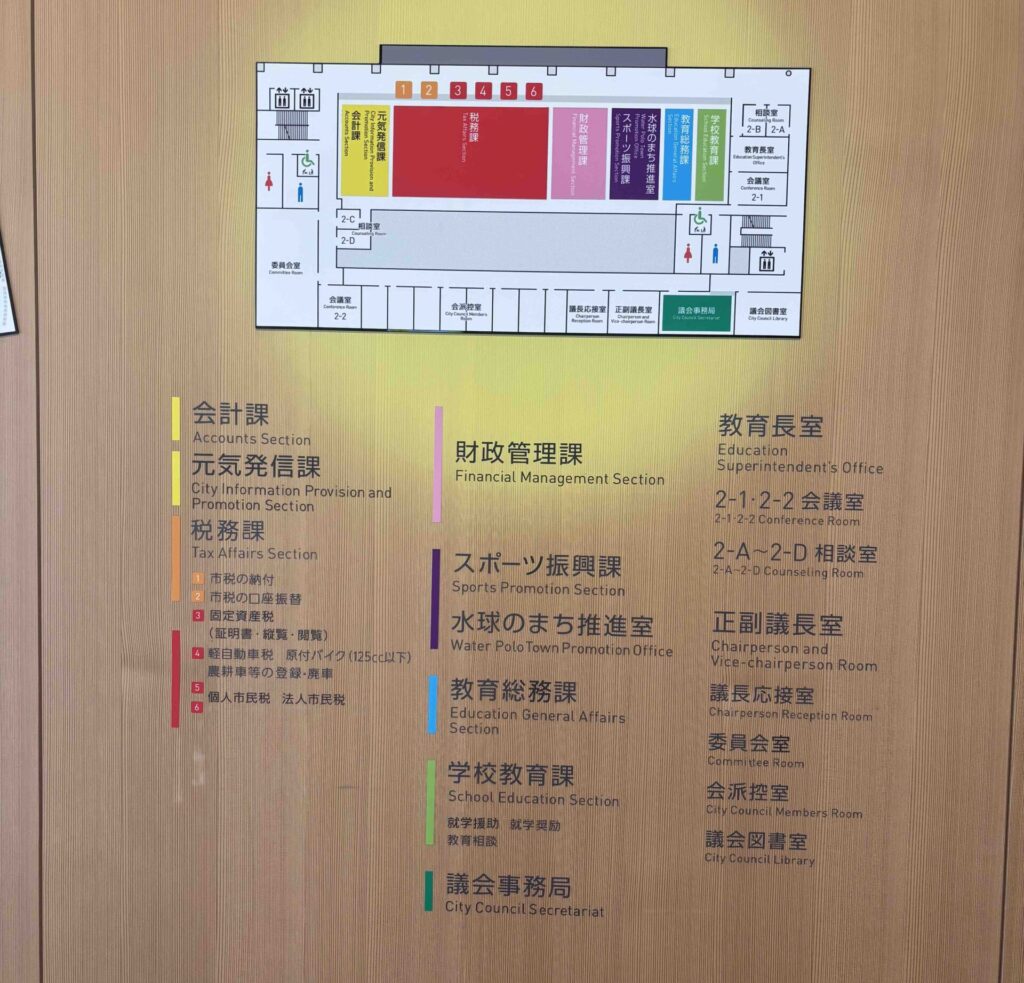

2017年、柏崎市教育委員会に**「水球のまち推進室」**が開設されました。

水球に特化した行政部署は全国でも例がなく、まさに“水球を市の文化として育てる”姿勢が明確にあらわれています。

さらに

•(公財)日本水泳連盟主催:日本選手権開催

•(公財)日本水泳連盟主催:17歳以下全国大会「かしわざき潮風カップ」の定着

• 市民パレードなどの地域行事

•4月の入学式の際に市内の新一年生児童を交通事故から守るとともに、地元で盛んな水球に関心をもってもらいたいという想い「水球のまちデザインランドセルカバー」が配布されます。

水球が“まちの文化”として息づいていることがわかります。

⸻

•60年以上、途絶えることなく水球が続いてきた

•学校・クラブ・大学・市役所・市民が一体となった取り組み

•国内大会・国際キャンプの受け入れ

•ジュニアから世界レベルまで育成できる環境の整備

•「水球が街のアイデンティティ」として認知される唯一の地域

これらが重なり、柏崎は日本の水球文化の象徴となっています。

日本のスポーツは、長らく企業が競技者を支え、実業団として強化する仕組みが中心でした。そこから今、「地域が主体となり、企業がパートナーとなるスポーツ文化」へシフトしています。

日本水球界は、大学や学生に支えられている構造であり、社会人選手の競技環境には様々な課題があります。柏崎市では、柏崎高校で教員をされていた水球部顧問の島岡先生の働きかけで国体の開催を契機にやって来た指導者―青柳勧氏(元水球日本代表)をはじめとする日本代表選手を中心とした選手の情熱でウォーターポロクラブ柏崎が設立。社会人の競技環境の課題解決に着手しました。

現在、ウォーターポロクラブ柏崎は公益法人化され(一般社団法人)、地元企業 株式会社ブルボン とネームライツ契約を締結しています。

この契約によって、

•クラブ経営、運営の安定

•クラブ所属の複数の日本代表選手の雇用

•地域に根ざした文化づくりの後押し

地域における“実業団スポーツ”と“地域スポーツ”の良さが生まれる可能性を秘めた水球界での先進的なモデルになっています。

高校や大学の学校スポーツによって保たれている中、近年、企業名がチーム名となっている社会人水球チームが誕生しています。柏崎は地域名と企業名が表記された唯一のクラブチームということからも、日本水球界での先進的なモデルとなっています。

しかし、大会登録名は、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎ではなく「ブルボンK Z」(KASHIWAZAKI)と略されていることから古くから柏崎水球を支えてこられた方々からは、「柏崎」が表記されていない寂しさを感じながらも、企業チーム(実業団)志向だから仕方がないとの声もあるようです。

——

水球は、見る人の心を熱くし、する人を大きく成長させてくれるスポーツです。そして柏崎市は、県立柏崎高校・柏崎初のオリンピアンの矢島秀三氏の活躍によって生まれた水球の文化的価値を60年以上にわたって守り、柏崎市民のアイデンティティとして世代を超えて大切に育て続けています。また、地域クラブ化、公益法人化、企業とのパートナーシップなどを水球界の未来を切り拓いている地域でもあります。

KAKU SPORTS OFFICEとして、”水球のまち柏崎”の今後も水球の普及と文化づくりを応援するとともに、柏崎市のような“水球とともに歩むまち”の魅力を発信していきます。

⸻

•柏崎市公式「水球のまち 柏崎」(リンク)

•水球のまち柏崎の歩み(年表)(リンク)

この記事についてのご意見・ご感想をぜひお寄せください。

「競技者本来の力を引き出す」ためにを理念に、グローバルシーンで実績を残している様々な競技のトップアスリートや競技団体のマネジメントやディレクションで培った「競技力向上のための組織づくり」をはじめ、社会にスポーツが持つ有益な効果を生み出すためにスポーツシステムコーディネーター、スポーツプロデューサー、プロジェクトコンサルタントとして、次世代ニーズを見据えた魅力ある競技スポーツシーンの創出に努めている。

KAKU SPORTS OFFICEは、「アスリート思考で心豊かな社会を創造する」をモットーに、競技スポーツに関わる個人・企業・団体の活動や事業を、的確な視点で分析します。そして、言語・文化・音楽・映像・活字といった多様な“シンボル”を活用し、人と人、組織と組織、企業と企業、人と組織・企業といったあらゆるつながりの中から、最大の相乗効果を生み出す組み合わせをコーディネート。新たな利益システムを構築するコミュニケーションコーディネーターとして活動しています。また、創業者・企画者としての精神をもとに、理念や目的を共有できるパートナーの育成や、持続的かつ自走可能な組織づくりを支援するシステムコーディネーターとしても貢献。さらに、競技者一人ひとりが本来持つ力を引き出すメンターとして、競技スポーツの発展にも寄与しています。